Una de las mejores cronistas del Watergate –Elizabeth Drew desde The New Yorker– explicó el ambiente en que vivían los periodistas en los momentos más dramáticos de esa crisis: «Las noticias llegan demasiado rápido. Es más rápido y complicado de lo que cualquiera podría esperar. Es casi imposible asimilarlas». Se podría decir algo parecido de la semana en la que el ‘impeachment’ de Donald Trump pasó de repente de ser una posibilidad lejana a algo muy real, casi inminente, y de las muchas semanas que quedan por delante.

Las presiones de Trump al nuevo presidente ucraniano para que investigue los negocios de un hijo del candidato demócrata Joe Biden en ese país se convirtieron en el ‘smoking gun’ que los demócratas estaban esperando casi desde el primer minuto de su presidencia. Todo lo que resultó imposible en el caso de la investigación de la posible interferencia rusa en la campaña electoral de 2016 ahora se antoja al alcance de los enemigos de la Casa Blanca.

Frente a la complejidad y confusión del Rusiagate, el escándalo relacionado con Ucrania tiene la virtud de la simplicidad. Los protagonistas son muy pocos –y el más importante es Trump–, las intenciones del presidente parecen muy claras y el resultado buscado tiene una relación directa con las elecciones de 2020 que obviamente son más importantes ahora que las de 2016.

El proceso de destitución de un presidente en EEUU es inevitablemente un juicio político. La Cámara de Representantes debate y vota lo que sería el procesamiento del jefe de Estado. Es el Senado el que hace las veces de jurado en una votación que requiere una mayoría de dos tercios. La comparecencia de testigos en la Cámara Baja es similar a la que se produce en un juicio, pero no es menos importante lo que sucede fuera del legislativo. Las encuestas y el cálculo político que hacen los parlamentarios sobre las consecuencias que tendrá su voto para ellos son factores esenciales.

El presidente puede ser destituido si las pruebas contra él son irrefutables. Eso sólo es posible si además es políticamente vulnerable.

Las comparaciones de Trump con Richard Nixon son inevitables. Hay muchos elementos en común. Se trata de denuncias de abuso del poder del cargo para obtener beneficios políticos en la pelea con los adversarios. Se producen en una sociedad extremadamente polarizada a favor y en contra del presidente, donde las revelaciones de los medios de comunicación son vistas a partir de ese prisma. No es cierto, como se ha escrito tantas veces en EEUU, que los ataques de Trump a medios y periodistas no tengan precedentes. Los hay y los más graves se produjeron en la Administración de Nixon. En diciembre de 1972, dijo a Henry Kissinger, receptor habitual de sus confidencias: «No lo olvides nunca. La prensa es el enemigo. La prensa es el enemigo. El ‘establishment’ es el enemigo. Los profesores son el enemigo. Los profesores son el enemigo. Escríbelo cien veces en una pizarra».

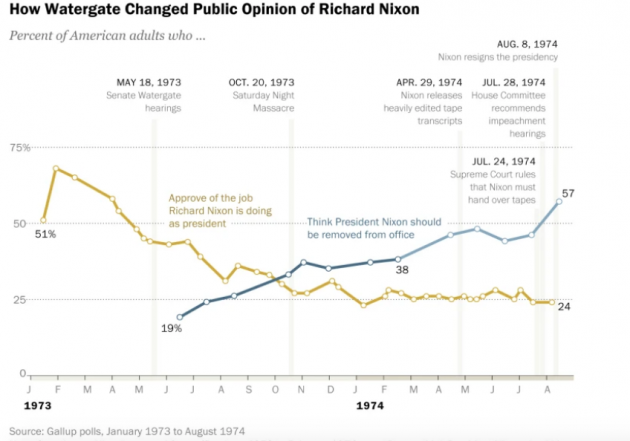

La gran diferencia es que el Watergate fue un escándalo que se desarrolló a cámara lenta a lo largo de dos años. Implicó a un presidente que sería después reelegido con una mayoría abrumadora en noviembre de 1972 y que en enero de 1973 contaba con el apoyo del 68% de los encuestados por Gallup. El asaltó a las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate se había producido en junio de 1972, varios meses antes de las elecciones.

La evolución de las encuestas de Gallup sirve para saber en qué momentos la credibilidad de Nixon estaba en un punto tan bajo que provocó un crecimiento sostenido del número de personas que pensaban que debía ser destituido. También permite ver que sus partidarios tardaran mucho tiempo en perder la confianza en él.

Antes de valorarlo, conviene recordar algunas fechas. En septiembre de 1972, la prensa informó de que el fiscal general, John Mitchell, controlaba un fondo secreto en el Comité para la Reelección del Presidente que se utilizaba para obtener información confidencial sobre los demócratas. En octubre, Bob Woodward y Carl Bernstein, de The Washington Post, contaron que el FBI creía que el asalto al Watergate formaba parte de una operación de espionaje y sabotaje para favorecer la reelección de Nixon. Como sabemos, esas informaciones no perjudicaron en lo más mínimo a la campaña de Nixon, que derrotó con suma facilidad al demócrata George McGovern.

Los primeros meses de 1973 fueron una sucesión de pésimas noticias para Nixon. Eso contribuyó a ir minando su popularidad, pero no a hundirla. En marzo de ese año, el juez Sirica hizo pública una carta de uno de los autores de la operación del Watergate en la que se reconocía que se había cometido perjurio en el juicio por esos hechos.

En abril, Nixon forzó la dimisión de dos de sus principales consejeros, Haldeman y Ehrlichman, en lo que era un reconocimiento de que el juego sucio y el encubrimiento de los delitos habían tenido su origen en el corazón de la Casa Blanca. En ese momento, el apoyo a Nixon aún estaba en torno al 50%, según Gallup, y era mucho mayor entre los votantes republicanos.

En mayo de 1973, el Senado inició las audiencias de un comité especial para investigar el Watergate con capacidad para llamar a declarar a testigos y reclamar documentos al Gobierno. Eso aún no formaba parte de los procedimientos del ‘impeachment’, pero podía generar las pruebas que lo hicieran inevitable. Poco después, Gallup preguntó por primera vez en sus encuestas si Nixon debería abandonar el puesto con la pregunta «¿cree que el presidente Nixon debería ser destituido («impeached») y obligado a abandonar la presidencia?». Es la línea azul en el gráfico.

En esa primera encuesta, sólo el 19% respondió afirmativamente.

Muchas de las audiencias del comité investigador del Senado tuvieron un seguimiento masivo en la retransmisión televisiva. En julio de 1973, se produjo el primer momento dramático con la declaración de Alexander Butterfield, asesor de Nixon, que reveló que existía un sistema de grabación de las conversaciones del presidente en el Despacho Oval. La negativa de Nixon a entregar las cintas al fiscal especial del caso terminó provocando la ‘matanza del sábado noche’, es decir, el cese del fiscal especial y la dimisión del fiscal general y su número dos para no tener que cumplir las órdenes del presidente. Nixon estaba dispuesto a llegar a lo que fuera necesario para bloquear la investigación.

La cobertura del escándalo pasó a estar presente de forma destacada en todos los medios de comunicación. Los que habían ignorado la cobertura de The Washington Post y The New York Times o le habían prestado una atención secundaria no podían ignorar estos hechos. En ese momento, los norteamericanos que creían que Nixon debía dimitir era una minoría, el 38% frente al 51% que se mostraba en contra.

Eso no quiere decir que fuera muy popular. El porcentaje de los que apoyaban su gestión era aun menor de ese 38%. Es sólo que una cosa no llevaba a la otra. La idea del ‘impeachment’, sin precedentes en las décadas anteriores, era algo difícil de concebir para los votantes. Sabían que Nixon era responsable de lo que había ocurrido, aunque no estaban totalmente seguros de que eso justificara su destitución.

En la primavera de 1974, los partidarios del cese ya superaban a los opuestos, pero dentro del margen de error de la encuesta de Gallup. El país estaba dividido casi por la mitad.

En agosto, cuando el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes votó a favor de su destitución, ya había una clara mayoría, el 57%, que reclamaba su salida del cargo. A partir de ahí, no había vuelta atrás. El pleno de la Cámara Baja votó a favor del ‘impeachment’. Nixon dimitió antes de que el Senado pudiera hacer las veces de jurado con un resultado que era ya previsible.

En la comparación entre Nixon y Trump, resulta fundamental valorar el papel de los medios de comunicación, en especial los de tendencia conservadora. El problema para Nixon es que muchos de los periodistas y académicos de derechas no consideraban al presidente como uno de los suyos. La revolución conservadora surgida gracias a la candidatura fracasada de Goldwater había iniciado el proceso de los republicanos a posiciones más radicales que se harían con el control del partido en la época de Reagan.

No se podía decir lo mismo de las bases del partido. Cuando la revista conservadora National Review endureció su discurso contra Nixon por el Watergate, sus lectores respondieron de forma masiva contra esas críticas. En ese ambiente de polarización, el hecho de que los medios considerados progresistas, como el Post y el Times, atacaran a Nixon era motivo suficiente para apoyarle a muerte.

En la actualidad, medios como National Review cuentan con una influencia mucho menor. Es Fox News quien casi monopoliza la atención de los votantes republicanos. No se puede descartar en absoluto el poder de las emisoras de radio por todo el país de ideología ultraconservadora siempre dispuestas a defender a Trump. «Lo único que necesitan saber es que prácticamente todo lo que aparece en los medios sobre el ‘impeachment’ es mentira», dijo el presentador de radio más conocido, Russ Limbaugh.

Trump presume en algunos de sus tuits que su apoyo entre los votantes republicanos es incluso mayor que el que disfrutaba Reagan. Todo depende de la encuesta en que te fijes, pero no está del todo equivocado.

Como ejemplo, esta frase de un congresista republicano: «Trump dijo que podía plantarse en mitad de la Quinta Avenida y matar a alguien de un tiro y ni aun así perdería partidarios. Si eso ocurriera, sería mejor que me sacaran fotos metiendo el cadáver en el maletero de un coche o mis votantes querrían saber por qué no había apoyado al presidente».

Trump ha demostrado varias veces que puede ser una amenaza para los congresistas republicanos que no le obedecen o votan en un sentido contrario a sus deseos. Los cargos electos en EEUU siempre están muy atentos a las respuestas que reciben de sus votantes a través de llamadas telefónicas o emails. Son muy conscientes de las consecuencias que tendría oponerse al presidente.

Las noticias de que Trump había presionado al presidente de Ucrania para que investigara los negocios del hijo de Biden en ese país fueron recibidas con el silencio por los congresistas republicanos. Nadie quería meterse en ese avispero. Cuando Trump animó en público a que el Gobierno de China investigara a Biden, el malestar era ya difícil de ocultar y algunos como el senador Mitt Romney dieron un paso al frente. La mayoría prefirió seguir callada. La rápida e insultante respuesta de Trump a Romney les convenció de las ventajas de la discreción. Colin Powell dijo que estaban «aterrorizados» ante lo que el presidente podía decir y no le faltaba razón.

Este artículo del Post cuenta con varios testimonios que ayudan a explicar la actitud de los políticos republicanos. La media de sondeos en ese momento indicaba que los encuestados estaban divididos casi al 50%. Un 48% a favor y un 46% en contra. Sin embargo, el resultado era muy distinto entre los votantes republicanos. Sólo el 11% apoyaba el ‘impeachment’.

Hasta finales de septiembre cuando las revelaciones sobre el escándalo ucraniano aún no habían echado raíces en la opinión pública, el apoyo al ‘impeachment’ de Trump era minoritario, como en general lo había sido a lo largo de la crisis por la interferencia rusa en la anterior campaña. Eso empezó a cambiar muy pronto.

La última media de encuestas que aparece en RealClearPolitics coloca la popularidad de Trump justo por encima del 43% y el rechazo cerca del 54%. Nada que ver con los números de los que disfrutaba Nixon cuando arrancó el Watergate. El actual presidente parte de una posición muy inferior. La abundancia de fuentes periodísticas y el efecto multiplicador de las redes sociales introducen además elementos nuevos que pueden hacer que los acontecimientos se aceleren y tengan consecuencias inmediatas. Es un lugar común, pero el mundo contemporáneo discurre a más velocidad que en los años 70.

Una encuesta de The Washington Post, conocida este martes, confirma que una clara mayoría apoya la investigación iniciada por la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes (58%-38%). Un porcentaje inferior (49%) se muestra a favor de la destitución de Trump. Es significativo que casi un 30% de los votantes republicanos apoye la investigación previa iniciada por la Cámara de Representantes, según esa encuesta, un número mucho mayor que lo descubierto por sondeos anteriores. En función de las revelaciones que se conozcan en las próximas semanas o meses, ese grupo de votantes será examinado con detenimiento por los políticos republicanos.

Hasta entonces esos congresistas intentarán pasar desapercibidos y no provocar la furia de un presidente muy capaz de convertir sus ataques de cólera en ataques directos contra los sospechosos de traición. «Nadie quiere ser la cebra que se aleja de la manada para ser devorada por el león», dijo de forma anónima un ex alto cargo de la Administración en el artículo del Post.