Una de las razones del deterioro de la salud publica en el Londres del siglo XIX fue paradójicamente la extensión del uso del inodoro. Una buena parte de su población no tenía ya que buscar un lugar poco concurrido entre casas para evacuar sus intestinos ni hacerlo en un cubo cuyo contenido se lanzaba luego por la ventana. No cabe duda de que había una demanda inagotable para el artilugio. 827.000 personas utilizaron los inodoros portátiles instalados en Hyde Park durante la Exposición Universal de 1851.

Sin embargo, no había una red de alcantarillado que pudiera absorber ese río de desechos. Todos acababan depositados en los pozos negros que ya existían y que se vaciaban de forma periódica. El riesgo de que acabaran contaminando el suministro de agua potable era muy real, como se pudo comprobar a mediados de siglo con la epidemia de cólera de 1856. Claro que en esa época nadie pensaba que una enfermedad infecciosa pudiera propagarse a través del agua.

Londres era entonces una gran montaña de mierda, dicho en términos directos. Era el resultado de un gran crecimiento demográfico –2,4 millones de habitantes en el censo de 1851, la mayor ciudad del planeta– y de las pavorosas condiciones de vida de su población más pobre. Ni siquiera había espacio para los muertos. En Islington, barrio de la zona norte, un cementerio con capacidad para unos 3.000 cadáveres albergaba 80.000. Londres «se estaba ahogando en su propia inmundicia», escribe Steven Johnson en el libro ‘El mapa fantasma’, publicado en España por Capitán Swing.

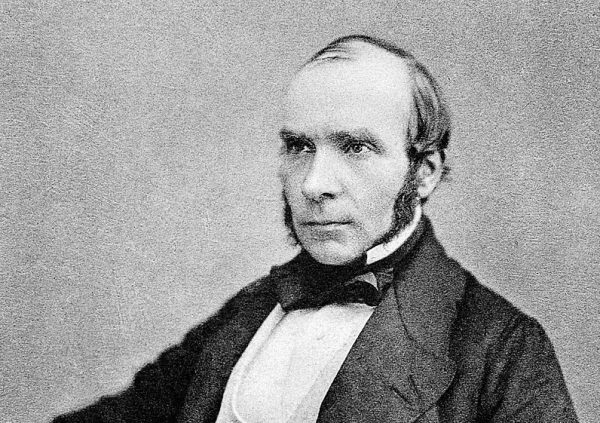

A lo largo de su historia, Londres había conocido varias epidemias ante las que la única solución segura para sobrevivir era huir de la ciudad. Es lo que hacía Enrique VIII cada vez que la peste volvía a la capital de su reino, y lo hacía con frecuencia. El siglo XIX fue una época de constantes avances científicos y tecnológicos, pero la ciencia discurría aún entonces por caminos sinuosos. La epidemia de cólera de 1854 fue un momento esencial no por el número de muertos –había sufrido muchas peores–, sino porque finalmente obligó a cambiar la visión establecida sobre el origen de la enfermedad. Ese gran salto científico fue posible gracias a dos hombres, el médico anestesista John Snow y el reverendo Henry Whitehead, protagonistas principales del libro.

Continúa en eldiario.es