Willie Whitelaw fue durante muchos años ministro de Interior con Margaret Thatcher y además una de las pocas personas en quien confiaba de verdad. Dijo en una ocasión que los ministros de Interior no debían convertirse en primeros ministros, porque su trabajo consistía en impedir que pasaran cosas en vez de liderar al Gobierno para que ocurriera lo contrario. La pasividad no suele ser una virtud cuando presides un Gobierno.

Theresa May anunció el viernes que presentará su dimisión el 7 de junio al frente del Partido Conservador. Se iniciará un proceso de primarias que podría concluir en julio con la elección de un nuevo líder. La reina lo nombrará jefe del Gobierno y se verá después si cuenta con el apoyo de la mayoría de la Cámara de los Comunes.

May fue ministra de Interior durante seis años en los gobiernos de David Cameron, un tiempo sorprendentemente largo en una cartera que había resultado complicada en los años de Tony Blair. Protegida por sus dos principales asesores –Nick Timothy y Fiona Hill–, se mantuvo alejada de los medios de comunicación y sólo estuvo interesada en mostrar un perfil duro contra la inmigración.

El referéndum del Brexit y la dimisión de Cameron le dejaron el camino franco hacia Downing Street. Los medios británicos destacaban unas palabras para referirse a ella: «A safe pair of hands». Alguien fiable, aunque no muy carismática.

El referéndum del Brexit y la dimisión de Cameron le dejaron el camino franco hacia Downing Street. Los medios británicos destacaban unas palabras para referirse a ella: «A safe pair of hands». Alguien fiable, aunque no muy carismática.

El inenarrable espectáculo de las primarias tories se lo puso todavía más fácil. En época de grandes convulsiones, parecía más sensato confiar en alguien no predispuesto a las excentricidades propias de los políticos tories educados en caros colegios privados. La hija de un vicario, se decía de ella para destacar que su sobriedad era lo que convenía en ese momento.

Al llegar al poder, pasó un tiempo hasta que se comprobó que no había mucho detrás de la máscara. Una época de buenos resultados en las encuestas hizo que sus asesores le convencieran de que era el momento de convocar elecciones y aumentar la exigua mayoría en el Parlamento que había heredado de Cameron. El resultado fue un completo desastre. Se quedó sin la mayoría absoluta, quedó a merced de los unionistas del Ulster y perdió casi toda la autoridad en el partido. Peter Brookes, el mejor autor de las viñetas de The Times, la dibujó dentro de un ataúd del que salían sus palabras: «Nada ha cambiado». Una frase que pronunció ella misma el día después del fiasco en las urnas. Hasta ese punto llegaba su ceguera.

Fue en esa campaña donde hizo fortuna el apodo de Maybot, salido del ingenio de un columnista de The Guardian, por sus respuestas casi robóticas, carentes de emoción e intensidad. May odiaba dar entrevistas a los medios de comunicación, a pesar de que la mayoría de la prensa le era favorable, y eso a comienzos del siglo XXI sólo podía ser una excentricidad suicida.

A partir de entonces, la soledad de May se hizo más acuciante. Se vio forzada a despedir a Timothy y Hill, que pagaron con su cabeza el control absoluto que tenían sobre el acceso a la primera ministra, incluso por encima de los principales miembros del Gabinete, un escenario insólito en la política británica y que la diferencia de la norteamericana. Le tocaba hacer realidad el Brexit y pronto demostró que no tenía ningún plan, ni efectivo ni de ningún tipo, como tampoco podían alardear de tenerlo los demás ministros y dirigentes tories.

May comenzó en el terreno de las obviedades («Brexit means Brexit») y en el de la falsa firmeza («No deal for Britain is better than a bad deal for Britain»). Acabó diseñando opciones complicadas que no tenían el apoyo necesario en el Parlamento. Sufrió una derrota humillante tras otra en la Cámara hasta que dejó de ser noticia. Las comparaciones con un zombi o cadáver andante eran constantes. Lo único que le salvó durante tanto tiempo es que no había ningún otro dirigente del partido que recabara el respeto suficiente, porque esos adversarios internos tampoco contaban con una alternativa sobre el Brexit que pudiera ponerse en marcha.

Los partidarios del Brexit más radical pensaban que ella era la mejor garantía de conseguir sus propósitos. Cuando se dieron cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Tampoco eran gente muy brillante. No cesaban de decir que iba a resultar muy sencillo cortar amarras con la UE demostrando un desconocimiento flagrante de lo que habían supuesto décadas de relación económica con los países de la Unión.

El Reino Unido tenía que salir de la Unión Europea, pero no sabía cómo. Todas las opciones contaban con un alto precio económico que pagar y nadie estaba dispuesto a asumir la factura. Se confirmó la maldición que ha perseguido a todos los líderes conservadores desde finales de los 80 en el Gobierno o la oposición: la relación con Europa terminaba destruyendo sus carreras y May no iba a ser una excepción.

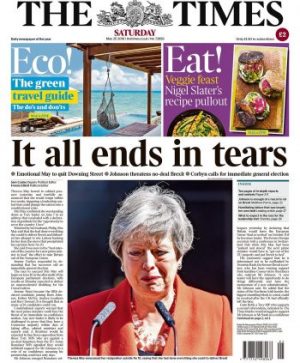

La autocontrolada May acabó su discurso del viernes rota por la emoción. Lo había intentado de forma desesperada. Había durado mucho más de lo que todo el mundo creía, pero sólo había podido aplazar lo inaplazable. Su rostro convulsionado por el intento de contener las lágrimas y esconder el fracaso es una imagen adecuada del estado en que deja a su país.

—

Our political editor @BethRigby report on the May Resignation https://t.co/HAOquEpMdq

— Tom Rayner (@RaynerSkyNews) 24 de mayo de 2019